Hotspot Sécheresses - en construction

Créer une vision partagée face à un défi systémique

Le hotspot Sécheresses

Porté par Freddy Bouchet, Christelle Hély et Christophe Cassou, ce hotspot est l’un des axes structurants du Grand Programme TERRAE (Transition Environnementale par la Recherche, la Recherche-Action et l’Enseignement) porté par la communauté PSL.

La sécheresse est abordée comme un enjeu systémique, à la croisée des dimensions météorologiques, hydrologiques, agricoles, économiques et sociales. Elle représente l’un des impacts les plus redoutés du changement climatique, en particulier dans la région méditerranéenne, considérée comme un véritable hotspot climatique. Les sécheresses perturbent profondément le nexus eau - agriculture - alimentation - énergie, et sont étroitement liées à d’autres extrêmes climatiques comme les vagues de chaleur ou les mégafeux, entraînant des conséquences majeures pour les sociétés humaines et les écosystèmes.

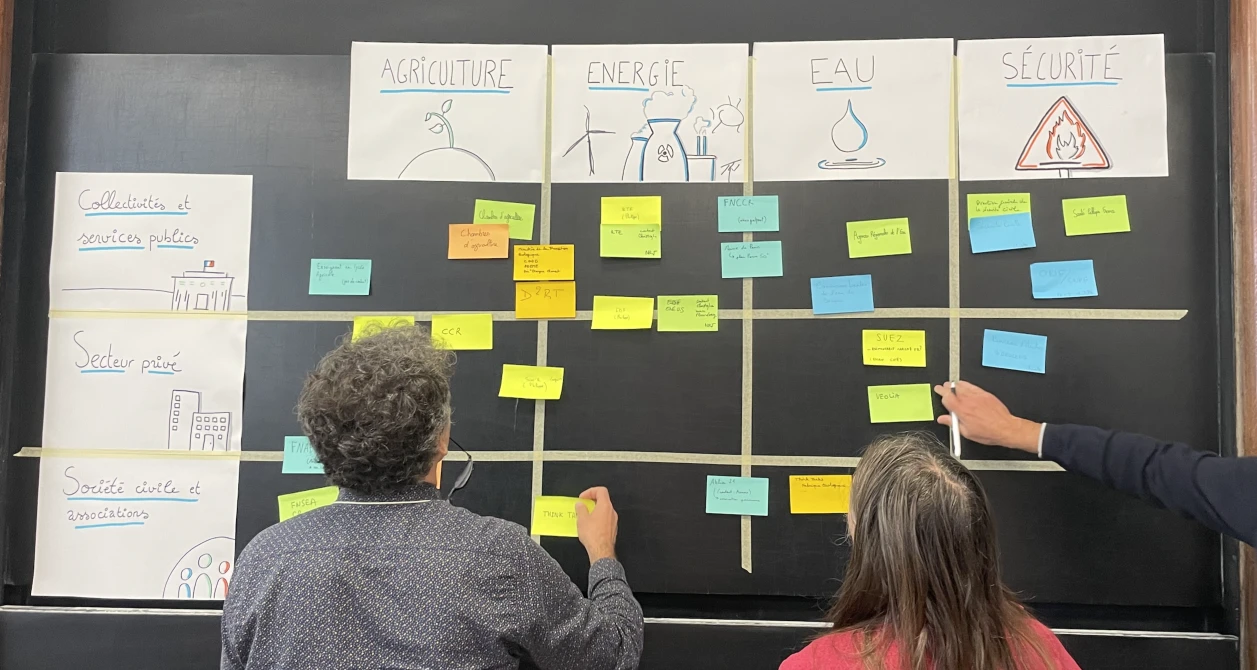

Le programme s’appuie sur l’expertise interdisciplinaire des laboratoires PSL et sur un large réseau de partenaires (institutions publiques, collectivités, ONG, assureurs, agences de l’eau, etc.). Il vise à produire des réponses concrètes et territorialisées en matière d’adaptation aux sécheresses, notamment par le développement d’expérimentations locales, la co-construction de politiques publiques, et la valorisation des savoirs scientifiques et locaux. Ce hotspot entend ainsi contribuer à des trajectoires d’atténuation et d’adaptation robustes et inclusives face à un phénomène amené à s’intensifier dans les prochaines décennies.

Une vision pour 2040

En imaginant l’avenir à l’horizon 2040, les 3 porteurs du projet ont formulé une vision dans laquelle les sécheresses ne sont plus subies mais relèvent d’un défi collectif. Cette vision se décline en 4 volets complémentaires :

1. Changement de paradigme face aux sécheresses

En 2040, les sécheresses ne sont plus perçues comme des crises subies, mais comme des défis que les territoires affrontent de manière anticipée, collective et résiliente. Cette transformation majeure s’est opérée, en particulier dans les régions méditerranéennes, historiquement exposées, grâce à une sortie progressive de la gestion de crise pour aller vers une culture du risque et de la prévention.

2. Adaptation au changement climatique par la gestion intégrée des risques

L’adaptation aux sécheresses est désormais pleinement intégrée à une stratégie plus large d’adaptation au changement climatique. Elle repose sur une gestion intégrée des risques, prenant en compte l’exposition croissante des territoires aux impacts directs et indirects : feux de forêt, tensions sur les usages, vulnérabilités sociales, dégradation des écosystèmes. Ces dynamiques sont abordées à travers des politiques publiques structurelles, coordonnées du local au national, articulées aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la préservation de la biodiversité, et à une sobriété collective dans l’usage des ressources.

3. Approche systémique et territoriale

Face à une diminution considérable de la ressource en eau – tant en quantité qu’en qualité – les réponses ne sont plus fragmentées. Elles relèvent désormais d’une approche systémique, qui articule différents enjeux comme ceux liés à l’eau, à l’agriculture, à l’alimentation et à l’énergie. Cette approche est aussi ancrée dans les réalités locales, en considérant chaque territoire dans sa spécificité, en tant que lieu de vie, d’action et d’interdépendances entre zones urbaines et rurales.

4. Co-construction science-société et gouvernance démocratique

Ce changement a été rendu possible par une alliance féconde entre savoirs scientifiques et expériences locales. Dans un cadre de décision transparent, démocratique et inclusif, des solutions concrètes et acceptables pour tous les acteurs ont émergé. Grâce aux méthodes transdisciplinaires du dialogue territorial, des espaces de confiance, de compréhension mutuelle et de décisions partagées ont été ouverts entre citoyens, chercheurs, institutions et acteurs économiques. Ces processus participatifs renforcent la légitimité et l’efficacité des actions engagées.

Les prochaines étapes

D'ici à la fin 2025, 4 ateliers collaboratifs, réunissant chercheurs de PSL et parties prenantes, permettront de faire émerger les questions de recherche prioritaires du hotspot sécheresses, de définir les équipes qui porteront cette recherche et de cadrer le projet pour les prochaines années.

-

26 septembre 2025 (matin) - Réunion scientifique d'émergence #2 : réflexions sur les questions de recherche à prioriser et sur les parties prenantes à impliquer dans les futurs projets

-

Hotspot Sécheresses #2 - Atelier d'émergence - 26/09/2025 de 9h à 13h

- Transition écologique

- Sècheresses

Réservez dès à présent le 26 septembre (matinée), pour l'atelier d'émergence de la thématique du Hotspot Sécheresses.

-

-

7 Novembre 2025 (matin) - Atelier de fertilisation science-société : avec des acteurs de terrain parties prenantes des problématiques de sécheresses, nous identifierons les priorités de recherche communes

-

Hotspot Sécheresses #3 - Chercheurs & Acteurs - 07/11/2025 de 9h à 12h30

- Transition écologique

- Sècheresses

Rejoignez-nous le 7 novembre (9h-12h30) : cet atelier réunira chercheurs et acteurs de terrain pour définir les problématiques de recherche du Hotspot Sécheresses.

-

-

8 Décembre 2026 (journée entière) - Cadrage final du Hotspot Sécheresses

-

Hotspot Sécheresses #4 - Cadrage final - 08/12/2025 de 9h à 17h

- Transition écologique

- Sècheresses

Réservez votre journée du 8 décembre, pour participer à cet atelier final au cours duquel nous finaliserons le cadrage du Hotspot Sécheresses.

-